能楽、はじめの一歩!カンタン入門

はじめに

「能楽って何?歴史があるって聞くけど、イマイチよく分からない!」このページでは、能楽について”ざっくりと”でも”分かった”気になれるような説明をしています。専門用語は最小限に抑え、何となくでも楽しめる内容になっています。

さあ、能楽の世界にちょっとだけ足を踏み入れてみませんか?

能楽、はじめの一歩!カンタン入門

能楽の世界へようこそ!

このページでは、能楽がどんなものかを、気軽に、そして楽しく学べるように案内します。

能楽は、日本の伝統的な演劇の一つで、600年以上の歴史を持つ芸術形式です。

しかし、ここではまず、能楽の魅力に触れてみましょう。

能楽は、シンプルな舞台装置と、表情を隠す面(おもて)を使った独特の演技が特徴です。

演者は、動きやリズム、そして言葉の響きを大切にしながら、古い物語を現代に伝えます。

この伝統は、時代を超えて受け継がれ、今もなお新鮮な感動を与えてくれます。

能楽の歴史は深く、室町時代にはすでに成立していましたが、その起源はさらに古い時代に遡ります。

しかし、歴史の詳細に入る前に、まずは能楽の基本から。

能楽の世界では、一つ一つの動きに意味があり、静と動のコントラストが美しく表現されます。

このページを通じて、能楽の基本的な理解を深めていきましょう。

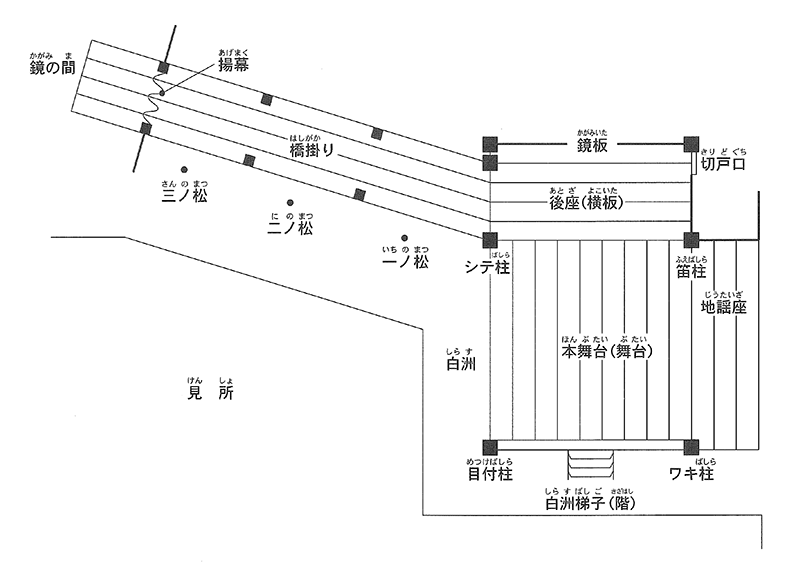

能舞台は、その独特の構造で知られています。一見するとシンプルながらも、能の世界を深く体験するための工夫が随所に施されています。

まず、客席は舞台の横からも見ることができるようになっており、これにより観客は演者との距離をより近く感じることができます。

能楽では、観客が演者と一体となるような体験を大切にしており、このユニークな座席配置がそれを可能にしています。

また、西洋の劇場とは異なり、能舞台には緞帳(どんちょう)がありません。役者は「幕」と呼ばれる小道を通って舞台に登場します。幕が開いてすぐに全てが始まるわけではなく、役者や小道具が舞台上に配置される様子もまた、演劇の一部として楽しむことができます。

そして、演目が終わると、役者や小道具はすべて舞台からはけ、静寂が戻ります。このシンプルながらも劇的な終わり方は、能独特の美学を反映しています。

能舞台は、ただの演劇空間ではなく、時間と空間を超えた物語を紡ぎ出すための精緻な装置なのです。

能楽で使われる言葉って特有で、最初はちょっと難しそう。でも、大丈夫!ここでは、よく使われる用語を簡単に説明します。

例えば、”シテ”は主役のこと。”ワキ”は脇役です。ざっくり言うと、この二人が話の中心です。

能楽には音楽が欠かせません。でも、ポップミュージックとは全然違います。ここでは主に和楽器が使われ、特に”太鼓”と”笛”がよく使われます。音楽はゆっくりとしたテンポで、演技に深みを与えています。

そして今、あなたにもその一端を体験していただきたいのです。以下のプレイヤーから、能楽の演奏をご堪能ください。たった10秒ですが、その短い時間にも、能楽の持つ独特のリズムと調べが凝縮されています。この音楽が、能の世界へとあなたをいざなうでしょう。

この音楽を聴きながら、能楽の舞台がどのように生き生きとしてくるのかを想像してみてください。太鼓の一打一打に込められた力、笛の澄んだ音色が織りなす空間。これらはすべて、古の物語を今に伝えるための、演者たちの精緻な表現技法なのです。

能楽の衣装は、一言で言うと”豪華”です。金や銀の糸で織られたものも多く、見ているだけで楽しいです。

面(めん)も使われることがあり、それぞれが特定のキャラクターを表しています。ざっくり言うと、衣装と面でその人が何者かがわかるんです。

実は能楽にも、何度も上演されるような有名な作品があります。例えば、”羽衣(はごろも)”や”高砂(たかさご)”など。これらの作品は何世代にもわたって愛されています。

作家?そう、有名な作家もいるんですが、能楽はチームワーク。作家だけでなく、演者や楽器奏者もみんな大事です。

能楽を観るとき、”静かに座って見る”ってイメージが強いかもしれません。でも、実はもっと楽しむ方法があります。

例えば、演者の動きに注目するとか、楽器の音に耳を傾けるとか。ざっくり言うと、”見る”だけじゃなくて”感じる”ことが大事です。

動画を入れる

能楽はどのように楽しめばいいのかな?

いい質問ですね。能楽はただ目で見るだけじゃないんです。

例えば、演者の所作の美しさや、面の表情の変化、

生の楽器の音に耳を傾けてみるのがおすすめです。

そうすることで、能楽独特の世界観を感じることができるんですよ。

能楽って長そう…私でも観れるかな…?

作品によっては短いものもありますし、

長い作品でも、時間に余裕を持って観ると、

新しい発見があって面白いですよ。

チケットはどこで買えるの?

劇場やオンラインで購入できます。事前に調べておくとスムーズです。

能楽堂の雰囲気を体験しながら、

心に残る一期一会の体験をぜひ楽しんでくださいね。

能楽を観に行きたいんだけど、どうしたらいいかな?

興味を持ったら、

まずはお近くの能楽堂のホームページをチェックしてみてください。

公演のスケジュールやチケット情報、初心者向けの解説会など、

有益な情報がたくさんありますよ。

能楽堂の雰囲気や、実際の公演を体感すると、

また違った魅力に気づくはずです。

能楽は一見すると少し難しそうに感じるかもしれませんが、実はその歴史や伝統、舞や音楽の美しさは、どなたでも楽しむことができます。

今回のページで、能楽の魅力の一端を感じていただけたなら、次はぜひ実際の舞台を観に行ってみてください。

生の演技や音、そして能面の表情の変化を目の前で見ることで、能楽の深い美しさをより一層感じることができるはずです。

また、能楽にはさまざまな物語や演目がありますので、色々な公演を観ることで、能楽の多様な世界に触れることができます。

能楽は、初心者の方々にも開かれた、誰もが楽しめる芸術です。

初めての一歩を踏み出して、この伝統ある舞台芸術の世界に触れてみませんか?

最後におさらいクイズに挑戦!

さぁ、クイズの時間です!画面をタップまたはクリックして、あなたの答えを選んでみてくださいね。間違えたって大丈夫。答えはすぐにわかるから、学びの一歩として楽しんでみてくださいね。では、レッツチャレンジ!

シテの役割はなんでしょうか?

主役「シテ」を支える助演的な役割を果たし、物語の展開に重要な情報を提供する役割を担う人物を何と呼びますか?

主催:公益社団法人能楽協会、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁

委託:令和5年度日本博 2.0 事業(委託型)